Die Methode „Gaming-Sprache entschlüsseln“ lädt Kinder, Jugendliche und Fachkräfte dazu ein, sich spielerisch mit typischen Begriffen aus der Gaming-Welt auseinanderzusetzen. Dabei geht es nicht nur darum, die Begriffe zu verstehen, sondern auch die Wirkung der Begriffe aus der Gaming-Kultur zu hinterfragen und einen Transfer zur eigenen Online-Kommunikation herzustellen. Die Methode zielt darauf ab, die Sprachkultur im Gaming-Kontext besser einzuordnen und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie (Gaming-)Sprache Beziehungen, Konflikte und Gruppendynamiken online und offline beeinflusst.

Ziele der Methode

- Sensibilisierung für Gaming-Sprache (positiv/fair, neutral, negativ/toxisch)

- Reflexion des eigenen Sprachgebrauchs

- Förderung eines respektvollen Umgangs online und offline

- Transfer in (Online-)Freundschaften und andere digitale Lebensbereiche und Räume

Ablauf

Vorbereitung

Vor Beginn der Methode wird das Kartenset mit Begriffen und passenden Bedeutungen bereitgelegt (siehe „Materialien zum Download“).

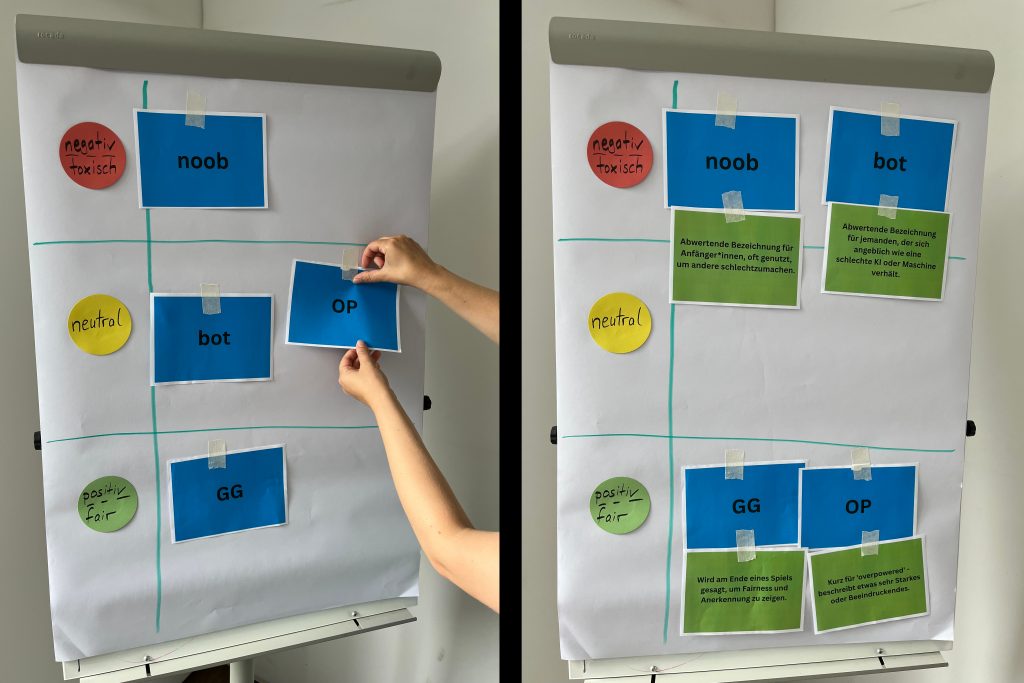

Das Ampelschema (positiv/fair | neutral | negativ/toxisch) kann entweder auf einem Flipchart oder auf einem Whiteboard oder auf Tafel aufgezeichnet und dargestellt werden, sodass es für alle Teilnehmenden im Raum sichtbar ist. Die Aufteilung in besagte Kategorien dient später zur gemeinsamen Einordnung der Begriffe.

Abschließend werden die Teilnehmenden in Kleingruppen eingeteilt und die Begriffskarten gleichmäßig verteilt, sodass jede Gruppe 2–3 Begriffe bearbeiten kann.

Durchführung

1. Begriffe zuordnen

- Die Teilnehmenden arbeiten in Kleingruppen.

- Jede Gruppe erhält 2–3 Begriffskarten.

- Aufgabe: Jede Gruppe bespricht zunächst die erhaltenen Begriffe und überlegt gemeinsam, was sie sich darunter vorstellen. Anschließend ordnen die Teilnehmenden die Begriffe in das Ampelschema ein (positiv/fair | neutral | negativ/toxisch) ein – abhängig davon wie sie die Begriffe verstehen würden oder selbst verwenden (erste Einschätzung).

- Anschließender Austausch im Plenum: Jede Gruppe stellt ihre Begriffe vor und begründet ihre Einordnung ins Ampelschema. Anschließend dürfen sich die Teilnehmenden die Bedeutungskarten ansehen und ihren Begriffen zuordnen. In der gemeinsamen Auswertung mit der Fachkraft/Workshopleitung wird die Zuordnung überprüft:

Wurden die Begriffe richtig verstanden?

Passen sie so ins Ampelschema – oder muss etwas korrigiert werden? (zweite Einschätzung).

Anregung zur Diskussion: Welche Begriffe sind situationsabhängig? Warum sind manche schwer einzuordnen?

Tipp: Es wird betont, dass Kontext entscheidend ist: Ein Begriff wie „OP“ (overpowered) kann z.B. ein Lob oder auch ein Vorwurf sein – je nach Situation: „Dein Play ist so OP. Richtig stark von dir!“ oder „Die Waffe, die du verwendest, ist richtig OP. Ist ja klar, dass du gewinnst. Wie unfair!“

2. Szene darstellen

- Jede Gruppe wählt einen Begriff aus und denkt sich eine passende Szene aus:

- z.B. aus einem Lieblings-Game, Brettspiel, Alltag oder Sport.

- Die Szene wird der Gruppe vorgespielt (z.B. „gebuffte“ Schuhe beim Wettrennen oder „campen“ vor einem Zielfeld bei „Mensch ärgere dich nicht“).

Diese Aufgabe erlaubt auch Nicht-Gamer*innen einen Zugang zur Thematik und stärkt die Rolle von Kindern und Jugendlichen als Expert*innen ihrer eigenen Lebenswelt.

Für das Darstellen der Szene ist es empfehlenswert in 2er-Gruppen zu arbeiten, sodass jede*r TN in die Gestaltung der Szene involviert ist. Die Gruppen können hier auch homogen eingeteilt werden. Expert*innen sowie Gaming-Anfänger*innen unter sich. Vorschlag: Lassen Sie Kinder und Jugendliche, die sich für Gaming begeistern bewusst Beispiele für den Einsatz von Gaming-Begriffen finden, die nicht im Gaming-Kontext stattfinden (also z.B. aus dem Alltag oder Sport).

Abschluss und Reflexion

Die Reflexion kann mündlich im Plenum oder schriftlich in Kleingruppen erfolgen.

Hier bietet sich eine große Auswahl an Reflexionsfragen an:

- Wie erlebt ihr den Umgang, wenn ihr online zockt?

- Warum ist der Ton in Games manchmal rauer?

(z. B. Anonymität online, Impulsivität und Emotionen, Gruppendruck) - Warum sind so viele Begriffe auf Englisch?

- Warum werden so viele Abkürzungen verwendet?

- Welche Begriffe nutzt ihr selbst – und wie meint ihr sie?

- Welchen Begriff würdet ihr nicht mehr verwenden – und warum?

- Welchen Begriff findet ihr gut und nutzt ihn jetzt bewusster?

- Wie fühlt ihr euch, wenn ihr bestimmte Begriffe sagt oder gesagt bekommt?

- Was macht einen Begriff alltagstauglich? Wann ist er nur für den Gaming-Kontext geeignet?

- Was ist euch im (Online-)Umgang mit anderen wichtig?

Optional: Jede*r TN formuliert einen Vorsatz oder eine Regel für respektvolle Kommunikation. Diese Ergebnisse können z.B. in Form eines Plakates festgehalten werden. Zur Plakaterstellung empfiehlt sich u.a. Canva (canva.com)

Technik und Materialien

Benötigt:

- Lösungsblatt für Fachkräfte (siehe „Materialien zum Download“)

- Kartenset mit Begriffen und Bedeutungen und Beispielen (siehe Bastelvorlage unter „Materialien zum Download“)

- Kategorisierungsplakat (Ampelschema: positiv/fair – neutral – negativ/toxisch)

Einsatzmöglichkeiten

Die Methode „Gaming-Sprache entschlüsseln“ ist vielseitig einsetzbar und lässt sich flexibel an unterschiedliche Zielgruppen und Kontexte anpassen.

Kinder und Jugendliche mit Gaming-Erfahrung können ihre Kenntnisse einbringen und anderen erklären, was Begriffe bedeuten oder wie sie im Spiel verwendet werden. So erleben sie sich als Expert*innen ihrer eigenen Lebenswelt und können auch Fachkräften ihr Wissen zeigen. Gleichzeitig funktioniert die Methode auch mit Teilnehmenden, die wenig oder keine Gamingerfahrung haben. Begriffe lassen sich kreativ mit Beispielen aus dem Alltag, aus Brettspielen oder aus dem Sport darstellen.

Materialien zum Download

Hier finden Sie das Lösungsblatt sowie die Begriffe und Bedeutungen zum Download: