Was bedeutet Inklusion für Sie persönlich?

Inklusion bedeutet für mich, dass alle Menschen (mit oder ohne Beeinträchtigung, Angehörige verschiedener Kulturen, Gläubige verschiedener Religionen ebenso wie Atheist*innen und Menschen mit unterschiedlicher sexueller Orientierung …) an gesellschaftlichen Prozessen (wie zum Beispiel dem gemeinsamen Lernen aber auch der Nutzung kultureller Angebote) teilhaben können und so in das gemeinschaftliche Leben einbezogen werden. Das setzt voraus, dass ihre jeweiligen Bedarfe (von der Rollstuhlrampe über Angebote in leichter Sprache oder eine alle Menschen adressierende Ansprache) aber auch Fähigkeiten gesehen werden. Unter Berücksichtigung dieser werden materielle und örtliche Gegebenheiten, ebenso wie Prozesse und Partizipationsmöglichkeiten, angepasst. Das geschieht selbstverständlich und immer unter Beachtung des Leitsatzes „Nichts ohne uns über uns“. Dieser bedeutet, Menschen mit Beeinträchtigungen oder speziellen Bedürfnissen als Experten*innen (im Optimalfall) bei allen (mindestens aber bei sie betreffenden) Entscheidungen bereits in der Planungsphase einzubeziehen.

Was bedeutet Inklusion für Sie auf gesellschaftlicher Ebene?

Ein rücksichtsvolles, empathisches Verhalten gegenüber seinen Nächsten (und auch gegenüber sich selbst) sollte in allen Bereichen der Gesellschaft gelebt werden. Das ist sicher nicht nur in inklusiven Belangen, sondern auch für die gesamtgesellschaftliche Entwicklung wichtig.

Im Optimalfall bedeutet es, dass die Gesellschaft erkennt, dass alle Menschen individuelle Bedürfnisse haben und versucht, sich und ihre Entwicklung daran anzupassen. Werden die Bedarfe von Anfang an bedacht, ist die Anpassung daran oft kein Problem (z.B. ein Rückzugsraum bei Projekten bereitzustellen oder haptische Bodenmarkierungen an Bahnhöfen einzubauen).

Gesamtgesellschaftlich sollte Diversität als Chance gesehen werden, Dinge neu zu denken, anders zu machen und dadurch in vorher nicht beachtete Richtungen zu entwickeln. Das bietet die Erweiterung des gesellschaftlichen Spektrums.

Was verstehen Sie unter inklusiver Medienpädagogik? Inwiefern gehören Medienpädagogik und Inklusion für Sie zusammen?

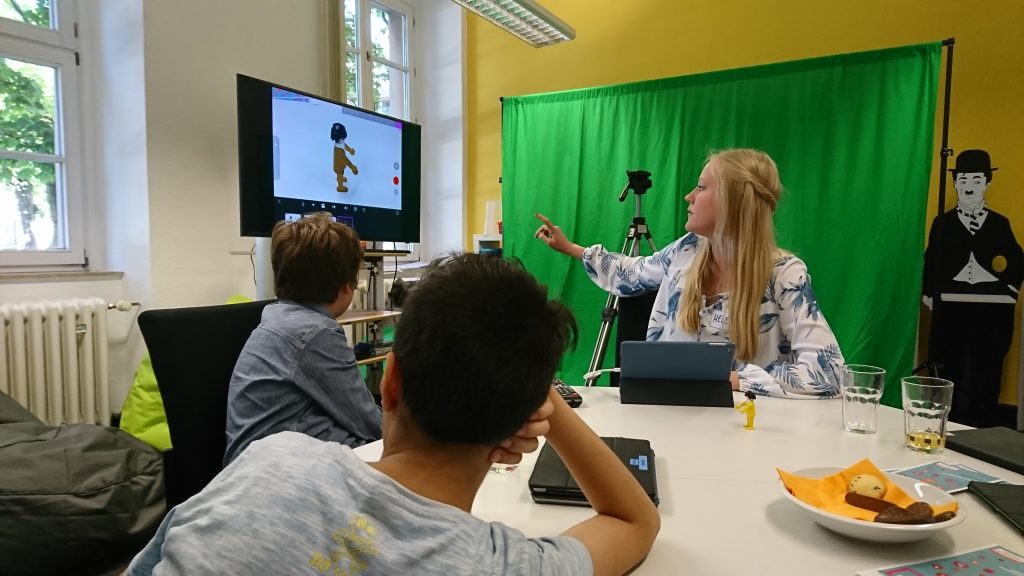

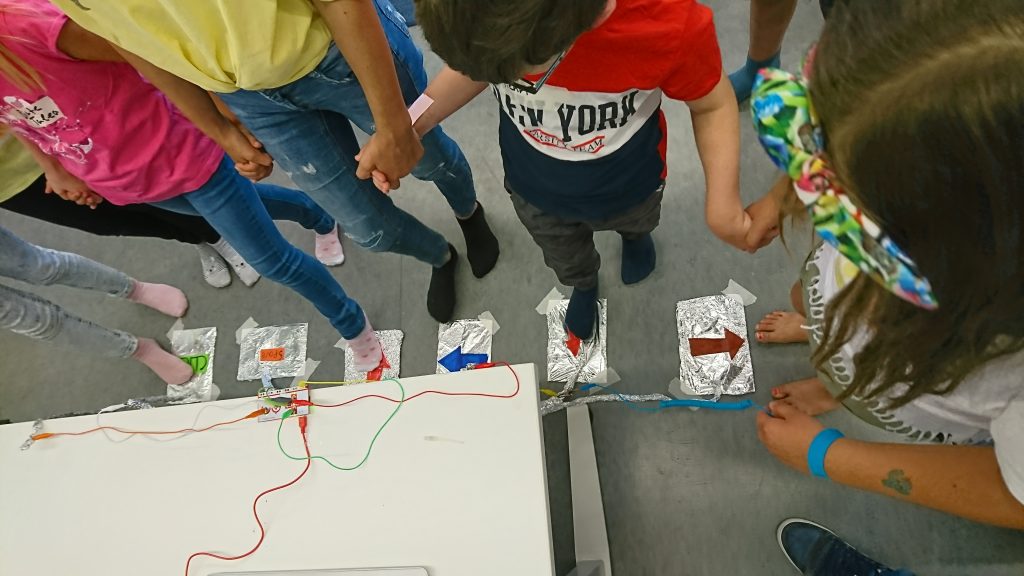

Inklusive Medienpädagogik bedeutet, dass heterogene Gruppen die Arbeit an einem gemeinsamen Gegenstand ermöglicht wird. Gerade in medienpädagogischen Projekten (nehmen wir als Beispiel die Filmarbeit) gibt es viele verschiedene Aufgabenbereiche (Recherche, Planung, Kamera, Schauspiel, Requisitenbau, Maske, Schnitt u.v.m.). Zudem besteht die Möglichkeit, Inhalte, Technik und Methoden an die individuellen Bedarfe der Teilnehmer*innen anzupassen. Steht beispielsweise das Thema „Verkehr“ fest, kann neben actiongeladenen Filmsequenzen (der ein umfangreiches Skript, eine hohe Mobilität sowie ein Faible für das entsprechende Genre fordert) mit einer ruhigeren Gruppe alternativ auch eine Reportage oder ein Trickfilm produziert werden.

Zusätzlich existieren in der kreativen Medienarbeit keine konventionellen Bewertungsmuster oder klassische „Richtig-Falsch-Settings“ – die Teilnehmenden sollten sich frei von Vergleichsdruck einbringen und Potentiale entfalten können.

Die Medienpädagog*innen sollten eine offene Sicht auf Ideen, die in der Umsetzung das Schaffen kreativer, neuer Wege fordert, haben. Das führt zur Stärkung der Gruppe, in der jede*r, angepasst an die eigenen Fähigkeiten, an dem gemeinsamen Produkt gleichberechtigt mitarbeitet.

Inklusive Medienpädagogik bedeutet für mich auch, dass versucht wird, dass alle Teilnehmenden von dem Projekt auf verschiedene Weise profitieren und ihre Kompetenzen erweitern. Wichtig finde ich hier, dass die Teilnehmer*innen ohne Behinderungen auch entsprechend (z.B. neben dem Bereich der Sozialkompetenz auch in der Prozessorganisation oder der Mediengestaltung) gefordert werden. Hier bieten Medienprojekte die Möglichkeit, dass sich die Teilnehmenden je nach Fähigkeiten und Interesse einbringen können: während die einen z.B. eine komplexere Animationssequenz programmieren können, die anderen einen geeigneten Drehort für die gruselige Abschlussszene recherchieren.

Medienpädagogik und Inklusion gehören für mich dementsprechend fest zusammen. Projektschritte lassen sich gut an die Teilnehmer*innen anpassen, da es sich immer um einen offenen Prozess handelt.

Dass die Projekte nicht immer für Teilnehmer*innen mit allen Beeinträchtigungen geöffnet werden (können), da Einrichtungen den erforderlichen Rahmen wie z.B. Personenschlüssel oder bauliche Gegebenheiten (noch) nicht gewährleisten können, bedeutet nicht, dass die Inklusion nicht erreicht wurden. Der Weg ist lang, es ist wichtig, sich auf diesen Weg zu machen, Angebote zu öffnen und Erfahrungen (auch in Bezug auf die Bedarfe Einzelner) zu sammeln. Daran können sich Einrichtungen besser anpassen, als an eine fiktive inklusive Gruppe.

Medienprojekte bieten aus meiner Sicht den optimalen Rahmen, um mit heterogenen Gruppen zu arbeiten. Denn gerade Medien(-inhalte) eröffnen viele Möglichkeiten, Gesprächsanlässe und Themenbezüge herzustellen. Während der Projektzeit entdecken die Teilnehmer*innen oft gemeinsame (mediale) Vorlieben (Erfahrung bei Games, Favorisieren eines bestimmten YouTube-Channels, Apps). Die gefundenen Gemeinsamkeiten bilden im Projektverlauf eine Brücke, die Unterschiede treten dann schnell in den Hintergrund. Durch die Möglichkeit, auf den Erfahrungen aufzubauen und diese durch die Bündelung der in der Gruppe vorhandenen Kompetenzen zu erweitern, gelingt es, gemeinsam Neues zu schaffen.

Was zeichnet ein inklusives medienpädagogisches Praxisprojekt aus und wann ist es ein gelungenes Projekt?

In einem medienpädagogischen Praxisprojekt sollten keine allzu engen Vorgaben gemacht werden. Ein roter Faden und ein grober Rahmen (Thema, Medienschwerpunkt) an dem man das Projekt ausrichten kann ist wichtig, doch der Prozess sollte angepasst werden können. Gut läuft ein Projekt, wenn die Teilnehmenden eigenständig und selbstverständlich auf die Bedarfe aller anderen in der Gruppe Rücksicht nehmen.

Die Pädagog*innen sollten stets ausreichend Raum und Zeit für den Austausch der Teilnehmer*innen untereinander einplanen. Eine respektvolle Atmosphäre, innerhalb derer ohne Scheu (auch wenn manchmal die richtigen Worte fehlen) ein Thema (Leben mit einer Autismus-Spektrums-Störung) angesprochen werden darf, sollte geschaffen werden. Die Teilnehmer*innen sollen immer nachfragen können, wenn sie etwas nicht verstehen (wie z.B. die Funktion eines Cochlea-Implantats). Sind die Expert*innen bereit, das Thema oder die Fragen in Ruhe zu erklären, sollte die nötige Zeit eingeräumt werden. Hier müssen die Medienpädagog*innen sensibel sein und nicht die Erstellung eines perfekten Produkts den eigentlichen prozessorientierten Zielen vorziehen. Durch Anpassungen im Prozess wird es dann möglich, den Produktionsprozess zu kürzen, indem z.B. eine kurze Szene durch eine Texteinblendung ersetzt wird. Natürlich sollte nicht ganz auf die Fertigstellung des Produkts verzichtet werden, denn dieses ist für die Motivation und die positiven Selbstwirksamkeitserfahrungen der Gruppe ebenfalls sehr wichtig.

Gelungen ist ein Projekt zudem, wenn nicht nur die medienpädagogischen Ziele (Kennenlernen und Verstehen der Technik, Entwickeln und Realisation einer Filmidee, …) erreicht wurden, sondern ausnahmslos alle Beteiligten am Ende zufrieden sind. Hierzu gehört sowohl, dass sie ihren Platz in der Gruppe gefunden und sich als Teil dieser erlebt haben als auch dass sie mit ihrem Beitrag zum gemeinsamen Endprodukt zufrieden sind. Erfolgreich ist ein Projekt, wenn sich Einzelne im Projektzeitraum weder über- noch unterfordert fühlten. Alle Teilnehmer*innen sollten sich gefordert und unterstützt fühlenl, und auch ihre persönlichen Ziele im Projekt erreichen können. Die aufmerksame, kontinuierliche Anpassung der Prozesse während des Projektes verhindert, dass einzelne „aus Höflichkeit“ konstant langsamer oder unter dem eigenen Niveau arbeiten. Wäre letzteres der Fall, würden sich inklusive Projekte nicht als „Standard“ etablieren, sondern ein Spartenprodukt für soziale Phasen des Engagements bleiben.

Was sind Vorteile – warum sollten pädagogische Fachkräfte Medienprojekte inklusiv gestalten?

Medienprojekte können grundsätzlich wenig starr sowie in ihrer Auslegung offen angelegt werden und daher leicht an individuelle Bedarfe angepasst werden. Für erste Begegnungen einer inklusiven Gruppe und die Realisation eines gemeinsamen (offen gehaltenen) Themas bieten Medienprojekte beste Möglichkeiten. Da es häufig kein „richtig“ und „falsch“ gibt und nicht von Vornherein klar ist, welche Arbeitsweise besser ist, bieten Medienprojekte den Raum, sich in neuen Bereichen wertfrei auszuprobieren und diese gemeinsam zu entdecken. Medienarbeit ist immer ein offener, wandelbarer kreativer Prozess, der erst durch die gemeinschaftliche Zusammenarbeit zu einem nennenswerten Ergebnis führt. Daher eignet sie sich für die inklusive Arbeit.

Kennt sich die Gruppe nicht, hat vielleicht noch nie in inklusiven Kontexten gearbeitet, ist Aufklärung und Verständnis für unterschiedliche Belange ein wichtiges Lernziel. Pädagogik hat die Aufgabe, Kinder und Jugendliche für das Leben in einer inklusiven Gesellschaft proaktiv zu fördern.

Inklusive Medienprojekte bieten die Gelegenheit, positive Erfahrungen in heterogenen Kontexten zu machen. Sich mit der Individualität Einzelner und dem Einbeziehen aller in einen gemeinsamen Prozess auseinanderzusetzen, ist eine wichtige Kompetenz.

Was sollten pädagogische Fachkräfte bei der Planung eines inklusiven Medienprojekts beachten? Wo sind Stolpersteine?

Es ist für die Planung gut, ein (veränderbares) Konzept zu haben, an dem man sich zunächst orientieren kann. Dieses hilft einer sich bis dato fremden Gruppe, sich thematisch, technisch und inhaltlich zu orientieren und ein gemeinsames Ziel zu verfolgen. Eine Möglichkeit ist die Orientierung an Inhalten, die allen bekannt sind (z.B. Produktion eines Comics, YouTube-Channels, Umarbeitung eines Märchens, Vorstellung des gemeinsam genutzten Sozialraums, Produktion eines Krimis, …). Von „Betroffenheitsprojekten“ in denen die Beeinträchtigung in den Vordergrund gestellt wird („Mein Leben im Rollstuhl“) ist eher abzuraten, da den Teilnehmenden mit Beeinträchtigung so erneut eine Sonderposition zukommt.

Während des Projektes kann ein zu straffer Zeitplan ein Stolperstein sein. Wie bereits erwähnt, sollte genug Zeit für den Austausch und das Kennenlernen der Gruppenmitglieder eingeplant werden. Je nach Beeinträchtigung kommen auch Zeiten für das Dolmetschen hinzu oder Termine für Anwendungen oder Therapien, diese sollten bereits bei der Auswahl des angestrebten Produktes und Auswahl der Komplexität der Technik berücksichtigt werden.

Es ist auch möglich, dass sich Kolleg*innen des pädagogischen Teams im Kontakt mit einzelnen Teilnehmer*innen unsicher fühlen, da sie mit dieser oder jener Beeinträchtigung (noch) keine Erfahrung haben. Am besten ist es natürlich, die Teilnehmer*innen direkt anzusprechen und zu fragen, was sie benötigen („Nichts über uns ohne uns“). Geht es um das generelle Arbeiten mit verschiedenen Beeinträchtigungen, so kann man örtliche Träger der Behindertenhilfe auch um eine kostenfreie Beratung bitten, teilweise stellen diese sogar im Zuge der Beratung für die ersten Projekttermine eine I-Kraft.

Ein Stolperstein kann auch sein, dass Teilnehmer*innen, die sich über- oder unterfordert fühlen, drohen, das Projekt zu sprengen und nicht mehr mitarbeiten wollen. Hier sollten die Pädaog*innen stets ein Auge auf die speziellen Bedarfe aller haben. Genug alternative Aufgaben (Produktion von Eintrittskarten, Design eines Gruppenlogos, Auswahl geeigneter legaler Soundeffekte und Musik zur Untermalung, Dreh eines Making-Off-Films …) schaffen hier Abhilfe.

Was war Ihr bisheriges Highlight in der inklusiven Medienarbeit?

Das ist schwer zu sagen: Insgesamt erlebe ich die vielen Projekte, die in den unterschiedlichen Einrichtungen stattfinden, als besonders bereichernd. Gerade diejenigen, die sich mit der inklusiven Medienarbeit erstmalig intensiv befassen, entwickeln oft kreative Projektformen, in denen sie die Möglichkeiten, die sie vor Ort haben, an verschiedene Bedarfe anpassen. Daraus entstehen sehr kreative Projektkonzepte, die gar nicht mehr einem einzelnen Thema und oft auch nicht einem einzelnen Medium zugeordnet werden können.

Ein konkretes Highlight habe ich bei einem Kooperationsprojekt von zwei Schulklassen (Gesamt- und Förderschule Sprache) im Ruhrgebiet erlebt. Am zweiten Projekttag kam ich in den Raum und sah, wie sich einige Jugendlichen unterhielten. Ein Mädchen aus der Förderschule, die über ein gutes Hörvermögen verfügte, hatte einfach das Dolmetschen in der Kleingruppe übernommen. Die Jugendlichen unterhielten sich über ihre online gemachten Erfahrungen bei Computerspielen. Ganz selbstverständlich warteten die (sonst sehr lebhaften) Gesamtschüler*innen in Ruhe ab, bis der Förderschüler zu Ende gebärdet hatte und lauschten dann der Übersetzung. Das Gespräch dauerte fast zwanzig Minuten, die eigentlich geplante Pause war komplett vergessen. Später baten die Gesamtschülerinnen und Gesamtschüler noch darum, dass sie einige Gebärden lernen wollten, weil sie es als unhöflich empfanden, dass sie selbst nicht einmal „Hallo“ oder „Danke“ (und einige andere Begriffe) ohne Hilfe von einer Dolmetscherin sagen können. Am Nachmittag desselben Tages entwickelte sich dann noch eine lebhafte Diskussion über Beeinträchtigungen, wie sich diese im Alltag äußern (und ob sie nur von außen als Beeinträchtigung wahrgenommen oder auch von den Betroffenen als solche erlebt werden). Wir Pädagog*innen beobachteten über eine Stunde still die Gruppe, die sich selbst moderierte und nach und nach alle aufkommenden Fragen beantwortete. Auch wenn uns die Zeit für die optimale Fertigstellung des Produktes fehlte und wir deshalb einige ursprünglich geplante Elemente kurzerhand streichen mussten, war allen in dem Moment klar, dass es richtig war, den Gesprächen an diesem Tag den nötigen Raum einzuräumen. Sie waren ein wichtiger Schritt zum Verständnis von individuellen Bedürfnissen, von Gemeinsamkeiten und ermöglichten ein Zusammenwachsen der sehr unterschiedlichen Teilnehmenden.

Weiterführende Informationen

Generelle Informationen zu inklusiver Medienarbeit:

https://www.inklusive-medienarbeit.de/

Publikationen zu Inklusiver Medienarbeit (zum Bestellen oder als Download):

Beispielprojekte zu verschiedenen Medien

Aus der Praxis

Auswahl an Apps zur unterstützten Kommunikation mit Tipps für die Praxis

https://uk-app-blog.blogspot.com/ und (sortiert nach Beeinträchtigung und Thema) https://www.barrierefrei-kommunizieren.de/datenbank/

Bedienungshilfen für Smartphones und Tablets (iOS)

https://www.inklusive-medienarbeit.de/tool-tipp-assistiv-bedienungshilfen-in-ios/